導師專欄

【Mabel Lai @ Winenow 酒經月刊】疫情下的香港葡萄酒市場

香港受新冠肺炎的影響已持續兩年多,在疫情中不少企業爭扎求存,有些還面臨倒閉邊緣。至於葡萄酒市場,卻有不俗的表涀。去年葡萄酒入口相比2020年急升50%,回復疫情前的狀況,這可說是曙光初現。今期為大家報導疫情下的香港葡萄酒市場。 2021年,香港入口葡萄酒總值超過90億港圓,相比2019年增長10%,而入口量更增長16%至三千六百萬公升。至於主要入口國家的排列分別是法國、澳洲、英國、美國及意大利。當中入口增長最多的是澳洲。 澳洲自2021年起深受中國懲罰性關稅影響,葡萄酒入口大跌97%,澳洲退而求其次主攻東南亞市場,因此香港成為其目標之一,其它亦包括南韓、泰國等地區。至於葡萄酒的種類分佈,紅酒的入口佔最多,佔入口總值87%達10億港圓。而白酒相比2020年卻下跌至五千二白萬港圓;有氣葡萄酒入口則增長至一億四百萬港圓。這証明港人喜愛喝紅酒,而經過2020年嚴峻的疫情重投有氣酒的懷抱,食肆解封亦有推動作用。 有報告指出,港人在疫情期間因不能在晚間出外用膳在家增加葡萄酒的飲用,而預留出埠旅行的洗費亦轉花於葡萄酒上。 根據Vinexpo Asia-Pacific報導,香港每人飲用葡萄酒量是亞洲之最,每人每年超過5.4公升,是日本的雙倍,而每年用於葡萄酒的費用亦超過40億港圓。主因是香港是一個自由城市,甚受西方文化影響,以及葡萄酒入口關稅撤銷,加上中產階級急增,因此加強港人飲用葡萄酒的意欲。至於港人對葡萄酒的喜好又如何呢?根據Wine Intelligence的研究報告,港人最喜歡喝的葡萄酒按次序分別是法國、意大利、西班牙及智利,來自這些釀酒國的入口持續上升。港人愛喝大國的葡萄酒,卻沒有興趣嚐試陌生的葡萄酒。報告亦指出港人越來越喜歡Sauvignon Blans 及Chardonnay。另外,港人願意多付一黠金錢於高質素的葡萄酒,尤以26至40歲的年輕一族最甚。根據拍賣行Sotheby’s 2020的報告,來自亞洲的競投人由65%急增至80%,當中港人由以往的50%增至59%,可見港人對高質素Fine Wine的喜愛。 但在農曆新年前政府再次收緊社交距離,用餐限制二人一檯,晚間嚴禁堂食。變種病毒Omicron肆虐,每天感染人數持績於高位,相信香港葡萄酒市場亦會再次面臨考驗。希望疫情盡快緩和,各行各業重拾生機。 Winenow 酒經月刊 - 原文內容

【Mabel Lai @ Winenow 酒經月刊】疫情下的香港葡萄酒市場

香港受新冠肺炎的影響已持續兩年多,在疫情中不少企業爭扎求存,有些還面臨倒閉邊緣。至於葡萄酒市場,卻有不俗的表涀。去年葡萄酒入口相比2020年急升50%,回復疫情前的狀況,這可說是曙光初現。今期為大家報導疫情下的香港葡萄酒市場。 2021年,香港入口葡萄酒總值超過90億港圓,相比2019年增長10%,而入口量更增長16%至三千六百萬公升。至於主要入口國家的排列分別是法國、澳洲、英國、美國及意大利。當中入口增長最多的是澳洲。 澳洲自2021年起深受中國懲罰性關稅影響,葡萄酒入口大跌97%,澳洲退而求其次主攻東南亞市場,因此香港成為其目標之一,其它亦包括南韓、泰國等地區。至於葡萄酒的種類分佈,紅酒的入口佔最多,佔入口總值87%達10億港圓。而白酒相比2020年卻下跌至五千二白萬港圓;有氣葡萄酒入口則增長至一億四百萬港圓。這証明港人喜愛喝紅酒,而經過2020年嚴峻的疫情重投有氣酒的懷抱,食肆解封亦有推動作用。 有報告指出,港人在疫情期間因不能在晚間出外用膳在家增加葡萄酒的飲用,而預留出埠旅行的洗費亦轉花於葡萄酒上。 根據Vinexpo Asia-Pacific報導,香港每人飲用葡萄酒量是亞洲之最,每人每年超過5.4公升,是日本的雙倍,而每年用於葡萄酒的費用亦超過40億港圓。主因是香港是一個自由城市,甚受西方文化影響,以及葡萄酒入口關稅撤銷,加上中產階級急增,因此加強港人飲用葡萄酒的意欲。至於港人對葡萄酒的喜好又如何呢?根據Wine Intelligence的研究報告,港人最喜歡喝的葡萄酒按次序分別是法國、意大利、西班牙及智利,來自這些釀酒國的入口持續上升。港人愛喝大國的葡萄酒,卻沒有興趣嚐試陌生的葡萄酒。報告亦指出港人越來越喜歡Sauvignon Blans 及Chardonnay。另外,港人願意多付一黠金錢於高質素的葡萄酒,尤以26至40歲的年輕一族最甚。根據拍賣行Sotheby’s 2020的報告,來自亞洲的競投人由65%急增至80%,當中港人由以往的50%增至59%,可見港人對高質素Fine Wine的喜愛。 但在農曆新年前政府再次收緊社交距離,用餐限制二人一檯,晚間嚴禁堂食。變種病毒Omicron肆虐,每天感染人數持績於高位,相信香港葡萄酒市場亦會再次面臨考驗。希望疫情盡快緩和,各行各業重拾生機。 Winenow 酒經月刊 - 原文內容

【Mabel Lai @ Winenow 酒經月刊】葡萄酒最新趨勢

在過去的一年,無論是政局或社會都掀起不少風波;而葡萄酒界經過嚴峻的疫情,亦有不少的變化,究竟出現和將會出現怎麼樣的新趨勢呢? Prosecco 意大利氣泡酒Prosecco仍然強勢,於去年疫情期間全球銷售保持平穩,並沒有下跌,反映其仍然深受大眾歡迎。而Prosecco亦將向高品質進發。例如在Prosecco的酒標上,若有Rive的標語,即代表葡萄是來自斜坡,十分高質及罕有。另外部份酒莊亦將會採用傳統方法 (traditional method) 釀製 Prosecco,提升其質素及陳年能力。再加上市場上亦即將出現粉紅Prosecco (Pink Prosecco),可加入最多15% 的Pinot Noir,並至少在發酵桶陳年兩個月。因此相信Prosecco所進行一連串的改革勢將其再推向另一高峰。 Crémant 法國氣泡酒Crémant於2019年繼意大利Prosecco後被視為黑馬,銷售強勁,在英國銷售相對2018年增長67%。這其實不足為奇,因為Crémant與Prosecco同屬比較便宜的氣泡酒,兩者不同之處是Crémant皆採用傳統方法釀造,但風格可算是不大複雜,因此Crémant可被視為Prosecco的替代品,是Prosecco以外的另一選擇。 Rosé 玫瑰紅Rosé沉寂多年,終於吐氣揚眉。在美國,2019年的銷售額有35%增長。在法國主要釀造rosé的地區普羅旺斯 (Provence),是美國消費者最喜愛的Rosé酒區,但法國仍是主要rosé的市場。現時在法國,rosé的銷售額已超越白葡萄酒。另外,Rosé亦展現其備受注重及高品質的趨勢。高檔次國際品牌公司LVMH收購在Provence的Rosé製造商Château d’Esclans,表示其對Rosé的重視及品質的認同。 Organic 現代人保護環境的意識越來越高,因此市場上湧現不少有機食物,而葡萄酒亦不例外。自2013年起,來自三大釀酒國意大利、法國及西班牙的Organic Wines增長了至少70%。其實氣候轉變,是推動Organic Wine生產其中之一個原因。有研究報告指出,在2020年疫情期間,消費者對環保的意識大大提升,這亦推動了他們對organic wines的需求。 Vegan Wine 所謂Vegan Wine,即葡萄酒在釀製過程中,並沒有採用任何來自動物或奶類的製品。其實這比起一般所謂素食者的要求更嚴格。跟據Vegan Society的報告,Vegan的人數比起十年前已有3.5倍的增長。這趨勢仍是不斷持續下去。有些酒莊紛紛改用來自豆類或馬鈴薯的製品,以作澄清 (fining) 之用。另外在英國,有些葡萄酒供應商如Majestic Wine或Marks...

【Mabel Lai @ Winenow 酒經月刊】葡萄酒最新趨勢

在過去的一年,無論是政局或社會都掀起不少風波;而葡萄酒界經過嚴峻的疫情,亦有不少的變化,究竟出現和將會出現怎麼樣的新趨勢呢? Prosecco 意大利氣泡酒Prosecco仍然強勢,於去年疫情期間全球銷售保持平穩,並沒有下跌,反映其仍然深受大眾歡迎。而Prosecco亦將向高品質進發。例如在Prosecco的酒標上,若有Rive的標語,即代表葡萄是來自斜坡,十分高質及罕有。另外部份酒莊亦將會採用傳統方法 (traditional method) 釀製 Prosecco,提升其質素及陳年能力。再加上市場上亦即將出現粉紅Prosecco (Pink Prosecco),可加入最多15% 的Pinot Noir,並至少在發酵桶陳年兩個月。因此相信Prosecco所進行一連串的改革勢將其再推向另一高峰。 Crémant 法國氣泡酒Crémant於2019年繼意大利Prosecco後被視為黑馬,銷售強勁,在英國銷售相對2018年增長67%。這其實不足為奇,因為Crémant與Prosecco同屬比較便宜的氣泡酒,兩者不同之處是Crémant皆採用傳統方法釀造,但風格可算是不大複雜,因此Crémant可被視為Prosecco的替代品,是Prosecco以外的另一選擇。 Rosé 玫瑰紅Rosé沉寂多年,終於吐氣揚眉。在美國,2019年的銷售額有35%增長。在法國主要釀造rosé的地區普羅旺斯 (Provence),是美國消費者最喜愛的Rosé酒區,但法國仍是主要rosé的市場。現時在法國,rosé的銷售額已超越白葡萄酒。另外,Rosé亦展現其備受注重及高品質的趨勢。高檔次國際品牌公司LVMH收購在Provence的Rosé製造商Château d’Esclans,表示其對Rosé的重視及品質的認同。 Organic 現代人保護環境的意識越來越高,因此市場上湧現不少有機食物,而葡萄酒亦不例外。自2013年起,來自三大釀酒國意大利、法國及西班牙的Organic Wines增長了至少70%。其實氣候轉變,是推動Organic Wine生產其中之一個原因。有研究報告指出,在2020年疫情期間,消費者對環保的意識大大提升,這亦推動了他們對organic wines的需求。 Vegan Wine 所謂Vegan Wine,即葡萄酒在釀製過程中,並沒有採用任何來自動物或奶類的製品。其實這比起一般所謂素食者的要求更嚴格。跟據Vegan Society的報告,Vegan的人數比起十年前已有3.5倍的增長。這趨勢仍是不斷持續下去。有些酒莊紛紛改用來自豆類或馬鈴薯的製品,以作澄清 (fining) 之用。另外在英國,有些葡萄酒供應商如Majestic Wine或Marks...

【Mabel Lai @ Winenow 酒經月刊】藝術 與 科學

氣候轉變是全球最熱門的話題之一,各行各業都深受其影響。我們所飲用的葡萄酒,因葡萄是主要原料,所以受到的影響也較直接。慶幸業界所受到的影響並不全是負面,當中有喜亦有悲,有危亦有機。究竟我們應該如何是好呢? 正面因素 所謂氣候轉變,是指長期溫度及氣候的轉變,這包括暖化、乾旱、及極端天氣。有研究報告指出,由二十世紀末至現在,全球平均溫度上升了攝氏1.3度,這實在令人擔心。全球暖化可以令以往不適合種植的地方,變成合適的地方,因此全球產量增加及某些產區的質素亦有所提升。如英國,葡萄園現在的種植面積比2010年多出三倍,加上有更多地區被發掘如Cornwell及Sussex等。另外,之前在布爾岡被視為較差的地區Hautes-Côtes,現在卻被認為可種植優質葡萄。而加拿大的Quebec一向以來都是種植雜交的葡萄,但現在已種植不少Chardonnay及Pinot Noir,被視為有潛質成為新一個布爾岡。 氣候變化還提供不少機會。有不少酒莊因全球暖化將資金轉向投資於有潛質的地區。如香檳酒莊Taittinger已投資於英國釀製有泡酒。另外亦有不少澳洲酒莊投資於較涼快的Tasmania。除了資金有新出路之外,氣候暖化亦造就了多區的葡萄酒業的發展,如加拿大的Ontario及British Columbia。至於其它機遇包括環境保護種植 (sustainability) 的流行。氣候轉變喚起酒莊們保護環境的意識,紛紛支持釀造葡萄酒也要保護環境,如運送未裝瓶的葡萄酒 (bulk wine transport) 便可減少50%碳排放,而現時超過45%的葡萄酒都是經這途徑運送至目的地。此外,氣候變化亦令新的明星酒莊冒起,如英國有泡酒的名牌Nyetimber, Ridgeview等,現在於香港也能購買。 負面影響 不過,氣候轉變亦帶來一些負面影響。酒莊為了要應對氣候轉變,都要加重投資的負擔,如污水處理設施或太陽能發電等。至於新興酒區的地價亦會上升,這種種都會增加釀酒的成本,令葡萄酒價上升,這當然對消費者而言不是好消息。另外消費者亦要面對葡萄酒風格的改變,天氣暖化令酒精度上升、酸度減少及酒體提高等。 氣候變化令業界要面對一些威脅。有些較暖的酒區有機會逐漸被淘汰,而部份酒莊被迫要離開市場。有些酒區如波爾多更要冒著脫離其terroir的風險,改例加入了耐熱的葡萄如Touriga Nacional 及 Marselan等,改變了傳統。 氣候轉變,是一個不能逃避的現像;無論是釀酒師或消費者都深受影響,當中有利亦有弊,有危亦有機。相信憑著人類的智慧,會減低其帶來的沖擊,而葡萄酒業亦會繼績發展下去。 Winenow 酒經月刊 - 原文內容

【Mabel Lai @ Winenow 酒經月刊】藝術 與 科學

氣候轉變是全球最熱門的話題之一,各行各業都深受其影響。我們所飲用的葡萄酒,因葡萄是主要原料,所以受到的影響也較直接。慶幸業界所受到的影響並不全是負面,當中有喜亦有悲,有危亦有機。究竟我們應該如何是好呢? 正面因素 所謂氣候轉變,是指長期溫度及氣候的轉變,這包括暖化、乾旱、及極端天氣。有研究報告指出,由二十世紀末至現在,全球平均溫度上升了攝氏1.3度,這實在令人擔心。全球暖化可以令以往不適合種植的地方,變成合適的地方,因此全球產量增加及某些產區的質素亦有所提升。如英國,葡萄園現在的種植面積比2010年多出三倍,加上有更多地區被發掘如Cornwell及Sussex等。另外,之前在布爾岡被視為較差的地區Hautes-Côtes,現在卻被認為可種植優質葡萄。而加拿大的Quebec一向以來都是種植雜交的葡萄,但現在已種植不少Chardonnay及Pinot Noir,被視為有潛質成為新一個布爾岡。 氣候變化還提供不少機會。有不少酒莊因全球暖化將資金轉向投資於有潛質的地區。如香檳酒莊Taittinger已投資於英國釀製有泡酒。另外亦有不少澳洲酒莊投資於較涼快的Tasmania。除了資金有新出路之外,氣候暖化亦造就了多區的葡萄酒業的發展,如加拿大的Ontario及British Columbia。至於其它機遇包括環境保護種植 (sustainability) 的流行。氣候轉變喚起酒莊們保護環境的意識,紛紛支持釀造葡萄酒也要保護環境,如運送未裝瓶的葡萄酒 (bulk wine transport) 便可減少50%碳排放,而現時超過45%的葡萄酒都是經這途徑運送至目的地。此外,氣候變化亦令新的明星酒莊冒起,如英國有泡酒的名牌Nyetimber, Ridgeview等,現在於香港也能購買。 負面影響 不過,氣候轉變亦帶來一些負面影響。酒莊為了要應對氣候轉變,都要加重投資的負擔,如污水處理設施或太陽能發電等。至於新興酒區的地價亦會上升,這種種都會增加釀酒的成本,令葡萄酒價上升,這當然對消費者而言不是好消息。另外消費者亦要面對葡萄酒風格的改變,天氣暖化令酒精度上升、酸度減少及酒體提高等。 氣候變化令業界要面對一些威脅。有些較暖的酒區有機會逐漸被淘汰,而部份酒莊被迫要離開市場。有些酒區如波爾多更要冒著脫離其terroir的風險,改例加入了耐熱的葡萄如Touriga Nacional 及 Marselan等,改變了傳統。 氣候轉變,是一個不能逃避的現像;無論是釀酒師或消費者都深受影響,當中有利亦有弊,有危亦有機。相信憑著人類的智慧,會減低其帶來的沖擊,而葡萄酒業亦會繼績發展下去。 Winenow 酒經月刊 - 原文內容

【Mabel Lai @ Winenow 酒經月刊】時尚低酒精

現代人懂得享受生活之餘,亦十分注重健康。市面上為迎合社會需求,推出各式各樣的健康產品,如0脂肪食品或低卡路里飲品等。酒精飲品方面,0酒精啤酒率先在幾年前於市場面世,而低酒精葡萄酒亦隨之推出市場,加上釀酒師需要與全球暖化抗衡,想盡辦法去釀造低酒精葡萄酒。那麼他們有什麼法寶呢? 葡萄 要令葡萄酒低酒精,首先可從葡萄種植入手。在選擇葡萄園的地理位置時,可考慮一些較涼快的地方,尤其是較熱的酒區。例如阿根廷,大部份酒莊皆在山坡,每上升一百米便可降低攝氏0.6度,因此阿根廷擁有high altitude vineyards的稱號。除了山坡外,擁有海洋性氣候的酒區亦是考慮之一。另外,選擇種植的葡萄亦很重要,如低酒精葡萄Riesling或Pinot Noir等。至於葡萄收割方面,越早收割可減低葡萄的成熟度,因而降低糖份及酒精度。其實對於減低葡萄的糖份,亦可替葡萄噴上防曬劑以減低光合作用,這可抑制葡萄製造糖份。此外,產量亦可控制酒精度,高產量可分薄糖份的聚積以減低酒精。 釀造 有關釀酒方面,亦有不同的方法可以控制酒精度。很多國家如美國,法律上容許可以加水以溝淡酒精度。近年,澳洲亦放寬法例可加水於葡萄汁裡,但酒精度不可以調低於13.5%以下。至於發酵所用的器皿亦是另一個關鍵。開放式或體積較闊的發酵桶會比較容易揮發酒精,令酒精流失。另外,有些用來發酵的酵母如AWRI1149在轉化酒精的過程中進行得比較緩慢,因此酒精的轉化亦會較少,一般來說可比正常少1.5%。還有,在發酵過程中只要令其中止發酵,糖份便不能完全轉化成酒精,這可令酒精度大大降低;不過這種方法會令酒內含有未經轉化的糖份而變甜,甜度視乎中斷發酵的時間而有所不同,越早中斷酒精度便會越低但甜度會較高。至於中斷的方法可透過冷凍或將酵母隔除便可。 勾兌 葡萄釀製成葡萄酒後,仍有一些方法可改變其酒精度。最簡單的方法便是blending。釀酒師可透過混合不同葡萄,不同葡萄園,或甚至不同產區以達至目標酒精度。例如來自South Australia的葡萄酒,可混合Barossa Valley、McLaren Vale、Clare Valley、Adelaide Hill等產區的葡萄以達至較低的酒精度。另外亦可透過科技如反滲透 (reverse osmosis) 或旋轉蒸餾(spinning cone) 減低酒精度,但成本較高及有機會影響葡萄酒的味道。這些科技能夠將酒精跟葡萄酒分隔,然後清除,以減少酒內酒精的含量。 現時市場上大家可找到的低酒精葡萄酒有Moscato d’Asti、Asti、Germany Kabinett、Spatlese or Auselese、White Zinfandel、Gallo Fruit Wine及JP Chenet等。不過大家需要留意的,是葡萄酒降低酒精後的平衡度。常望大家有機會能夠試一試低酒精葡萄酒,喝多一杯也不怕呢!Cheers! Winenow...

【Mabel Lai @ Winenow 酒經月刊】時尚低酒精

現代人懂得享受生活之餘,亦十分注重健康。市面上為迎合社會需求,推出各式各樣的健康產品,如0脂肪食品或低卡路里飲品等。酒精飲品方面,0酒精啤酒率先在幾年前於市場面世,而低酒精葡萄酒亦隨之推出市場,加上釀酒師需要與全球暖化抗衡,想盡辦法去釀造低酒精葡萄酒。那麼他們有什麼法寶呢? 葡萄 要令葡萄酒低酒精,首先可從葡萄種植入手。在選擇葡萄園的地理位置時,可考慮一些較涼快的地方,尤其是較熱的酒區。例如阿根廷,大部份酒莊皆在山坡,每上升一百米便可降低攝氏0.6度,因此阿根廷擁有high altitude vineyards的稱號。除了山坡外,擁有海洋性氣候的酒區亦是考慮之一。另外,選擇種植的葡萄亦很重要,如低酒精葡萄Riesling或Pinot Noir等。至於葡萄收割方面,越早收割可減低葡萄的成熟度,因而降低糖份及酒精度。其實對於減低葡萄的糖份,亦可替葡萄噴上防曬劑以減低光合作用,這可抑制葡萄製造糖份。此外,產量亦可控制酒精度,高產量可分薄糖份的聚積以減低酒精。 釀造 有關釀酒方面,亦有不同的方法可以控制酒精度。很多國家如美國,法律上容許可以加水以溝淡酒精度。近年,澳洲亦放寬法例可加水於葡萄汁裡,但酒精度不可以調低於13.5%以下。至於發酵所用的器皿亦是另一個關鍵。開放式或體積較闊的發酵桶會比較容易揮發酒精,令酒精流失。另外,有些用來發酵的酵母如AWRI1149在轉化酒精的過程中進行得比較緩慢,因此酒精的轉化亦會較少,一般來說可比正常少1.5%。還有,在發酵過程中只要令其中止發酵,糖份便不能完全轉化成酒精,這可令酒精度大大降低;不過這種方法會令酒內含有未經轉化的糖份而變甜,甜度視乎中斷發酵的時間而有所不同,越早中斷酒精度便會越低但甜度會較高。至於中斷的方法可透過冷凍或將酵母隔除便可。 勾兌 葡萄釀製成葡萄酒後,仍有一些方法可改變其酒精度。最簡單的方法便是blending。釀酒師可透過混合不同葡萄,不同葡萄園,或甚至不同產區以達至目標酒精度。例如來自South Australia的葡萄酒,可混合Barossa Valley、McLaren Vale、Clare Valley、Adelaide Hill等產區的葡萄以達至較低的酒精度。另外亦可透過科技如反滲透 (reverse osmosis) 或旋轉蒸餾(spinning cone) 減低酒精度,但成本較高及有機會影響葡萄酒的味道。這些科技能夠將酒精跟葡萄酒分隔,然後清除,以減少酒內酒精的含量。 現時市場上大家可找到的低酒精葡萄酒有Moscato d’Asti、Asti、Germany Kabinett、Spatlese or Auselese、White Zinfandel、Gallo Fruit Wine及JP Chenet等。不過大家需要留意的,是葡萄酒降低酒精後的平衡度。常望大家有機會能夠試一試低酒精葡萄酒,喝多一杯也不怕呢!Cheers! Winenow...

【Mabel Lai @ Winenow 酒經月刊】健康Natural Wine

現時酒業界的熱門話題除了Organic Wine及Biodynamic Wine之外,還有Natural Wine。但很多時Natural Wine的評語較負面,如其所擁有的霉臭 (funky)或老鼠籠 (mousiness)等味道。主要原因是因為Natural Wine是用天然方法釀造的葡萄酒,並將人為參與的因素減至最低;如不添加化學物質如人造酵母、酒石酸 (tartaric acid)以及大量二氧化硫 (SO2)等,還有更不可人工過濾,因此葡萄酒的保護性不足而產生壞酒的異味。事實上有些Natural Wine 釀酒師如Henry Frédéric Roch卻能造出令人拍案叫絕的葡萄酒。究竟原因何在呢?由於Natural Wine對釀製完成的葡萄酒沒有任何事後補救的工具,因此釀酒師可以做的,就是由採摘葡萄至葡萄酒陳年加倍小心,以確保葡萄酒於入瓶前健康無感染,便可說是大功告成。 健康的葡萄 首先最重要的,便是要採摘健康的葡萄。當葡萄受損或已沾染細菌,便會令葡萄酒同樣受感染。因此選擇採摘的時間便是關鍵。因為釀造Natural Wine不可以添加太多SO2,所以當葡萄仍處於較低pH時便是最佳的採摘時機,大部份微生物絕不能於低pH的環境下生存。而葡萄選擇方面,越高單寧的葡萄如Cabernet Sauvignon因抗菌能力高,因此十分適合用來釀製Natural Wine。 酒莊的衛生 第二方面,便是有關酒莊的衛生。在酒莊內最常遇到的微生物便是Brettanomyces (Brett) 及acetic acid bacteria,而acetic acid bacteria會導致葡萄酒產生volatile acidity...

【Mabel Lai @ Winenow 酒經月刊】健康Natural Wine

現時酒業界的熱門話題除了Organic Wine及Biodynamic Wine之外,還有Natural Wine。但很多時Natural Wine的評語較負面,如其所擁有的霉臭 (funky)或老鼠籠 (mousiness)等味道。主要原因是因為Natural Wine是用天然方法釀造的葡萄酒,並將人為參與的因素減至最低;如不添加化學物質如人造酵母、酒石酸 (tartaric acid)以及大量二氧化硫 (SO2)等,還有更不可人工過濾,因此葡萄酒的保護性不足而產生壞酒的異味。事實上有些Natural Wine 釀酒師如Henry Frédéric Roch卻能造出令人拍案叫絕的葡萄酒。究竟原因何在呢?由於Natural Wine對釀製完成的葡萄酒沒有任何事後補救的工具,因此釀酒師可以做的,就是由採摘葡萄至葡萄酒陳年加倍小心,以確保葡萄酒於入瓶前健康無感染,便可說是大功告成。 健康的葡萄 首先最重要的,便是要採摘健康的葡萄。當葡萄受損或已沾染細菌,便會令葡萄酒同樣受感染。因此選擇採摘的時間便是關鍵。因為釀造Natural Wine不可以添加太多SO2,所以當葡萄仍處於較低pH時便是最佳的採摘時機,大部份微生物絕不能於低pH的環境下生存。而葡萄選擇方面,越高單寧的葡萄如Cabernet Sauvignon因抗菌能力高,因此十分適合用來釀製Natural Wine。 酒莊的衛生 第二方面,便是有關酒莊的衛生。在酒莊內最常遇到的微生物便是Brettanomyces (Brett) 及acetic acid bacteria,而acetic acid bacteria會導致葡萄酒產生volatile acidity...

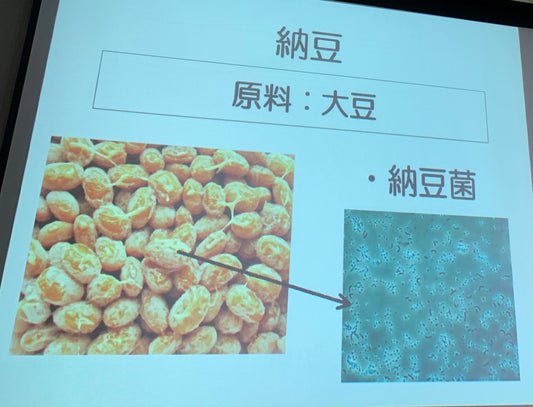

【Benny Lee @ 蘋果日報】淺談納豆

每個民族都好像有一些臭的食物:馬來西亞、泰國的榴槤,香港的臭豆腐,瑞典的鯡魚罐頭等等……喜歡它們的人,簡直是朝思暮想,不喜歡的真是生人勿近。要舉日本的臭食物,我認為,是沒有的! 不過,有人說,納豆很臭云云。 利伸,本人是納豆狂熱份子。那份熱愛,對美女及意粉的程度差不多。 其實我第一次吃納豆,應該是中學時代往日本旅行期間的一餐飯。甫打開包裝盒,聞不到味道;拉開蓋住內容的薄膜,除了一堆揮之不去的黏稠絲狀物,不覺得臭!第一印象是,像咖啡(希望沒有得罪咖啡擁躉)。 納豆有黐立立牽絲是因為它是發酵食物,納豆菌在熟黃豆上發酵,就得出又鹹又香(或者臭)的氣味,和揮之不去的牽絲。本來納豆菌是天然存在於稻草,用稻草包住熟黃豆便成為納豆,而日本人吃這種食物已經超過一千年。 那些香(臭)氣好明顯是來自發酵,過程所產生的「吡嗪」(pyrazine)就是氣味來源。當貯存納豆的溫度在10度以上,氣味會變本加厲,怕臭的要小心。 到底如何吃納豆才最好吃?首先要選擇質素好的納豆,在香港能買到我覺得最好吃的是包裝盒帶淺藍色的「北海道納豆」。如果怕臭,買專為小朋友而設的圓形小杯納豆,香氣也會偏甜不臭。 打開盒子,緩緩拉開薄膜置於蓋上,一般納豆都附有汁料和芥辣,如果有日本蔥花(中國蔥似乎不行,氣味太強)更好。把這些加進去之後,我會再加少許豉油。 少許,即是幾少?因為汁料芥辣已經有味,豉油我只會打對角線灑一下,然後就可以插進筷子,攪呀攪,攪它十零廿秒直至起泡,所有汁料都攪勻就可以吃了! 通常都不會只把納豆從盒內扒進口中,雖然吃法豪邁也很有型,但這只適宜當你同時有三幾盒時進行,我在日本唸書時,那位六十幾歲的宿舍舍監,近乎每晚開飯都拿一棟四盒狂啪,那畫面仍歷歷在目。 最享受的吃法,仍然是最經典的撈白飯,雖然扒一啖入口便要拿著筷子在下巴附近又撩又轉來去除黏住口的牽絲,動作很低能,但那種鹹香和日本米實在是絕配。只給我納豆、麵豉湯,閒閒哋可吃三大碗白飯,很多日本人也會對此豎起大拇指。身在異鄉,會想念這種味道直至流淚。 納豆菌十分強橫,超過攝氏100度都熱它不死,所以造清酒的人都不可以吃納豆,那些揮之不去的牽絲可以黏在身體任何部分,因為它們的強橫,在最高有機會達至四十多度的麴室也生生不息,把有用麴菌的效用全蓋過;當然,做酒精發酵的酵母也不是納豆菌對手,所以造酒的人至少有大半年不能吃納豆 如果給我長期造清酒的機會,納豆會是我最大的矛盾。因為納豆真是好好食。 原刊於《蘋果日報》

【Benny Lee @ 蘋果日報】淺談納豆

每個民族都好像有一些臭的食物:馬來西亞、泰國的榴槤,香港的臭豆腐,瑞典的鯡魚罐頭等等……喜歡它們的人,簡直是朝思暮想,不喜歡的真是生人勿近。要舉日本的臭食物,我認為,是沒有的! 不過,有人說,納豆很臭云云。 利伸,本人是納豆狂熱份子。那份熱愛,對美女及意粉的程度差不多。 其實我第一次吃納豆,應該是中學時代往日本旅行期間的一餐飯。甫打開包裝盒,聞不到味道;拉開蓋住內容的薄膜,除了一堆揮之不去的黏稠絲狀物,不覺得臭!第一印象是,像咖啡(希望沒有得罪咖啡擁躉)。 納豆有黐立立牽絲是因為它是發酵食物,納豆菌在熟黃豆上發酵,就得出又鹹又香(或者臭)的氣味,和揮之不去的牽絲。本來納豆菌是天然存在於稻草,用稻草包住熟黃豆便成為納豆,而日本人吃這種食物已經超過一千年。 那些香(臭)氣好明顯是來自發酵,過程所產生的「吡嗪」(pyrazine)就是氣味來源。當貯存納豆的溫度在10度以上,氣味會變本加厲,怕臭的要小心。 到底如何吃納豆才最好吃?首先要選擇質素好的納豆,在香港能買到我覺得最好吃的是包裝盒帶淺藍色的「北海道納豆」。如果怕臭,買專為小朋友而設的圓形小杯納豆,香氣也會偏甜不臭。 打開盒子,緩緩拉開薄膜置於蓋上,一般納豆都附有汁料和芥辣,如果有日本蔥花(中國蔥似乎不行,氣味太強)更好。把這些加進去之後,我會再加少許豉油。 少許,即是幾少?因為汁料芥辣已經有味,豉油我只會打對角線灑一下,然後就可以插進筷子,攪呀攪,攪它十零廿秒直至起泡,所有汁料都攪勻就可以吃了! 通常都不會只把納豆從盒內扒進口中,雖然吃法豪邁也很有型,但這只適宜當你同時有三幾盒時進行,我在日本唸書時,那位六十幾歲的宿舍舍監,近乎每晚開飯都拿一棟四盒狂啪,那畫面仍歷歷在目。 最享受的吃法,仍然是最經典的撈白飯,雖然扒一啖入口便要拿著筷子在下巴附近又撩又轉來去除黏住口的牽絲,動作很低能,但那種鹹香和日本米實在是絕配。只給我納豆、麵豉湯,閒閒哋可吃三大碗白飯,很多日本人也會對此豎起大拇指。身在異鄉,會想念這種味道直至流淚。 納豆菌十分強橫,超過攝氏100度都熱它不死,所以造清酒的人都不可以吃納豆,那些揮之不去的牽絲可以黏在身體任何部分,因為它們的強橫,在最高有機會達至四十多度的麴室也生生不息,把有用麴菌的效用全蓋過;當然,做酒精發酵的酵母也不是納豆菌對手,所以造酒的人至少有大半年不能吃納豆 如果給我長期造清酒的機會,納豆會是我最大的矛盾。因為納豆真是好好食。 原刊於《蘋果日報》